わが青春の譜(8)(3/3)

山岡浩二郎

トラクタ生産あれこれ

耕うん機と並行して自動脱穀機、動力籾摺機、動力噴霧器など新しい機械の生産も続いたが、一方で、昭和四十年代に入る頃から、トラクタをつくろうという話が持ちあがっていた。もっともこのときも賛否をめぐる議論がヤンマー農機の社内に沸騰、てんやわんやの騒ぎになった。資金がかかるから無理だという経理担当の役員もいた。しかしトラクタをやらなければ、ヤンマー農機はとても他社との競争には勝てない。

そこで私は、ヤンマーの近藤市郎副社長(経歴は前述、たいへんお元気な方で、平成七年五月享年百歳で天寿を全うされた)に、「ヤンマー農機にはもののつくり方を知っているものがいないのでトラクタはようやらん。ぜひ、ヤンマーでつくりましょう」と相談を持ちかけ、淳男社長を説得していただいた。トラクタを製造することに正式決定したのは四十一年(一九六六年)十一月、そのときには私はトラクタ製造工場の用地探しに奔走していた。

幸い、当時の滋賀県木之本町の町長で、のちに県会議長も務められた「丸二てぐす」の脇坂栄二社長から、木之本町にある日窒工業株式会社の硫化銅鉱石工場の跡地が売りに出ているから坪三千円で交渉しようかという話が出てきた。しかし、硫酸工場の跡地では、精密機械の工場をつくるには土地の表面を一皮めくり、造成し直さねばならないから金もかかることだし、二千円にして欲しいということで買収、翌四十二年九月に建設したのが今の木之本工場である。この工場建設と並行して、技術陣の側では、昭和三十年頃から集めていたトラクタをバラして研究、またトラクタに適しかエンジンの開発を目指して、昼一夜を分かたぬ努力を重ねていた。

開設時のヤンマー木之本工場

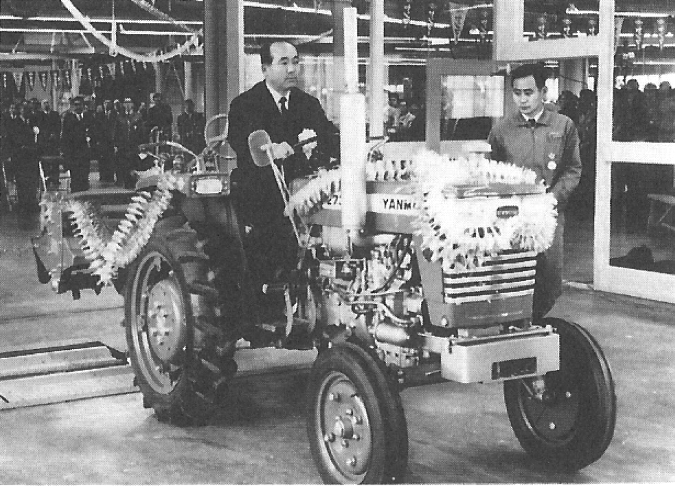

トラクタ第1号完成記念式にて(ヤンマー木之本工場)

その頃であった。ヤンマー農機で営業を担当していたT専務から、「トラクタをつくるのはたいへんやで。石川島芝浦機械なんかが色も変え、ヤンマーの名前もつけてつくったる言うとるので業務提携したらどうや」という提案があった。このとき私は真っ向から大反対をした。

石川島芝浦機械とはその後平成三年(一九九一年)、ヤンマー農機が創立三十周年を迎えた年に、正式に業務提携をすることになるが、この聞の私の気持ちの変化をこめて、要約次のように、三十周年記念式典の祝辞でご列席の皆さんに私の考えを披露した。

「ヤンマー農機はみんなの力で、国内では何とか業界トップクラスの座を保っていますが、世界レベルでみた場合にはまだまだあまりに遅れています。ようするに、ものをつくる技術を知らずしてはマーケティングは出来ないのです。もっとジョンディアのノウ(ウを吸収すべきであるし、もっと欧州のいろいろなメーカーに目を向けて、製造に弱いヤンマー農機を払拭する必要があります」 あのときもし提携していたら、今頃ヤンマーはどうなっていただろうか。

その間、昭和四十五年(一九七〇年)には、私は英国パーキンス社(のちマッセイファーガソン社に買収される)のディーゼルエンジンを使ったらよいじゃないかと考え、販売提携をしたことがあった。この会社はヤンマーとはまったく比較にならないほどの素晴らしい鋳物工場を持ち、月産一万台の立形ディーゼルエンジンをつくる世界一のエンジンメーカーであった。私は昭和三十年代から同社を訪れ、サー・パーキンス氏にもお会いしていたが、なにせ鋳物もそんなにぜいたくなものをつかわず、しかもうまく考えてひじょうに安くつくっており、何とかあの技術を吸収し、ヤンマーであのようなエンジンをつくれないものかとしきりに思ったものであった。

しかし、当時のヤンマーでは、同じヤンマーグループの昭和精機工業株式会社で、いわゆるマイナリゼーションしたものだけを少し出したが、とうとう輸出がけに止めてしまい、それも船舶用には少し弱いエンジンであった。私はいまだに馬鹿なことをしたなと思っているほどである。

平成三年に石川島芝浦機械との提携の話が出たとき、私が賛成したのは、石川島芝浦機械がパーキンスの技術導入に成功するなどの高い技術を持っていること、ヤンマー農機がもっとも不得手とする海外との提携においても、あのうるさいフォードと組んで要求に応えて供給を行なうなどの素晴らしい実績をもっているからであった。

このように、石川島芝浦機械には、ヤンマー農機にない海外に対するノウ(ウを持った人たちがおり、またヤンマーが、世界一といいながら、パーキンスのよいところを吸収できなかったにもかかわらず、石川島にはこれを吸収した人たちがおり、こうした点でヤンマー農機にとっては自社にない人材を得たことになると思ったからである。もっとも石川島芝浦機械との業務提携は国内だけに限られている。しかし、ヤンマー農機が世界に飛躍するためには、こうした人たちのノウ(ウを謙虚に見習い吸収していくことが、まことに大切であると私には考えられたのであった。

(つづく)